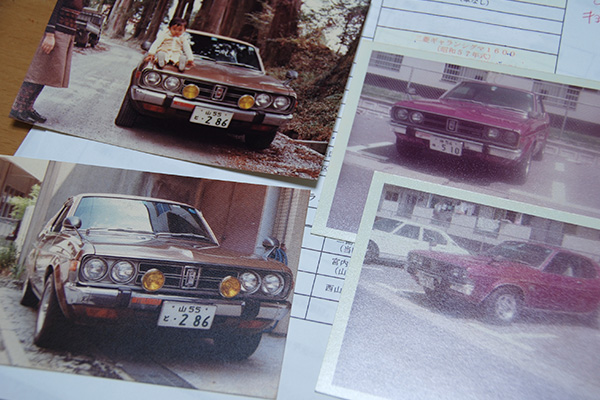

※お客様より了承を頂戴し、ナンバープレートを隠さず掲載させて頂いております。

三菱ギャラン・ラムダを初めて見た時のことはよく憶えている。

高校の運動部の合宿に先輩が乗り付けてきたのだ。先輩は留年していたから運転免許証をすでに取得していて、学校へも時々クルマで通学してきていた。

ラムダのメタリックブラウンのボディには、何て呼んでいいのかわからなかったがシルバーの太いロールバー風の覆いが付いていたけれども、覆いから後ろのリアウインドガラスは左右に大きく回り込み、キャノピーを形成していた。

斜めに切り落とされたノーズには角形4灯ヘッドライト。それまでの日本車では見たこともないデザインがあちこちに取り入れられていて、見るからに特別なクルマだった。

そんなラムダだけど、最近では街で見掛けることもすっかりなくなっていた。

しかし、快調に走り続けている一台が福岡にあると聞いて、すぐに飛行機に乗った。

持ち主の西山秀明さん(62歳)がご親切に福岡空港まで出迎えてくれた。

ホワイトとゴールドのツートーンのボディカラーに、例のシルバーの覆いも健在だ。ボディは一度塗り直したが、屋根はそのままだ。そのままでもキレイなものだ。

四角いヘッドライトはHIDタイプに変更してあるという。

ウインカーライトの一部とポジションライト、バックライトなどはLEDに交換。オリジナルには存在しないLEDのブルーのデイタイムライトやHIDのフォグライトなども追加。自動車用のHIDやLEDなどはラムダが造られていた頃には存在していなかったが、今ではたくさんの種類が流通していて、ラムダに装着できるものも簡単に手に入る。取り付けも難しくなく、西山さんは自分で行った。

「お昼にうどんでもいかがですか?」

空港の向かい側にある大きなうどん屋に入った。福岡流なのか、柔かめ、普通、硬めと茹で具合を選べるのが面白い。かき揚げうどんの普通をいただいて、再び、ラムダに戻った。

5メートルぐらい手前で、西山さんはリモコンのボタンを押してラムダを解錠した。リモコンロックも自分で工作して取り付けたという。西山さんは自分で何でも取り付けてしまう人のようだ。

「どうぞ、運転してみて下さい」

35年前の貴重なクルマなのに、いいのだろうか?

遠慮なく、ありがたく運転席に座らせてもらった。ステアリングホイールのスポークが一本しかない。たしかにラムダは一本だったのも思い出した。現代のクルマと違って、メーターの数が多く、パワーウインドウやフェンダーミラーなどのスイッチ類のひとつひとつが大きなところに時代が表われている。

距離計のケタもひとケタ少なく、73773と示しているが、実際の走行距離は17万3773kmだ。

西山さんはこのクルマを19年前に義弟から譲り受けた。その時、走行距離は3万5000km。義弟もその8年前に元勤務先の自動車販売会社社長から譲ってもらった。社長は8年半で1万6000km余りしか乗っていなかった。しかし、義弟も7年間で1万8000km余りしか乗らなかった。

「整備士の資格を持つ義弟はクルマが好きで、他に何台も持っていたので、“乗らないんだったら譲って”と頼んだのです」

入手のいきさつをうかがいながら、ラムダで福岡都市高速に乗った。時速70キロで走り続けても静かなのに驚かされた。

35年も前のクルマともなれば、あちこちから雑音が不規則に車内に入り込んで来るはずだ。吸排気系、駆動系からの各種のギア音、タイヤの路面との擦過音、風切り音など発生源はいくつも挙げられる。

しかし、ラムダのこの静粛性の高さは、個々の雑音が小さいことと車内への遮音に優れていることの両方によるものだろう。

特に、ギアとギアの噛み合いが緩んでクリアランスが大きくなって発生する雑音の少なさに感心した。昔のクルマはどうしても緩みが出てしまって、加減速や姿勢変化の度にゴーッ、ガーッとうなりを上げる場合が多い。

こちらが走行車線を走っていて、追い越し車線で並んだ三菱コルトがなかなか追い抜いていかない。見れば、助手席の人がスマートフォンでこちらを撮影している。撮り終わったら、笑顔でサムアップして走り去っていった。

「今のように撮られることは多いですね。(撮るのは)主に中高年の人ですね」

駐車場で話し掛けられることも多いそうだ。それはそうだろう。見方によっては今のクルマよりもオーラがあるのだから、僕だって話し掛けるに決まっている。

排気量2600ccのエンジンを積んでいるので、加速もいい。5速マニュアル・トランスミッションのトップに入れたままでも、アクセルペダルを踏めば加速していく。勾配がキツくなり、4速に落とす場合でもクラッチの接合には節度があり、シフトレバーも入りやすい。

「高速道路では瞬発力こそありませんが、5速に入れっ放しにして、オートマ(チックトランスミッション)のように、アクセルだけで走れますよ」

約35kmの福岡都市高速を一周したが、ストレスを感じるようなことは一切なく、ラムダの実力の高さを知ることができた。

当時、ラムダには1600cc版と2000cc版もあったが、2600cc版はそれらの頂点に位置していた。

「自動車税も3ナンバーだから8万円と高かったですね」

“3ナンバー”という言葉が特別な響きを持っていた時代だ。クルマ自体も高価だが、税金も高かった。つまり、買って乗れる人は限られていた。

「そうですね。このクルマは新車で183万円もしていたんですよ。私の月給は手取りで13万円の頃です」

そのままお宅まで運転して、妻の絹恵さんにお目に掛かった。

長男と長女はそれぞれ家庭を持ち、関東に住んでいるから夫婦ふたり暮らしだ。西山さんは2年前に公務員を定年退職され、今はここで第二の人生を送っている。

「2000ccのラムダが127万7000円から168万1000円で、1600ccだと119万5000円から127万5000円でしたね」

西山さんは、パソコンを立ち上げると、保存しているラムダのフォルダーの中から当時の価格表を読み出してくれた。几帳面に様々なデータや画像などが整理されている。

「とても新車じゃ買えませんでしたね。でも、憧れていました」

1975年に結婚した時に乗り始めたミニカGSSから始まり、ニューギャランハードトップ2000GSⅡ、ギャランシグマ1600と3台の三菱車に乗ってきていた。他のメーカーのクルマにも乗ってきたが、メーカー別では一番多い。

「ほとんどが義弟からのものだったんですよ」

ミニカ、ニューギャランの2台は、義弟自身が乗っていたもので、それを直接譲り受け、シグマについては、義弟が中古車センターで見つけたものを購入したとのことである。

「“何か、いいクルマはないかな?”と、いつも頼んでいましたね。長男が免許を取って初めて車を買うときも頼んだんですよ。ハハハハハハッ」

今まで、西山さんはラムダを含めて9台に乗ってきたが、そのうち4台は義弟によるものだというから、義弟は西山さんのカーライフにとって無くてはならない存在だ。

それには理由があって、西山さんは公務員時代はいわゆる転勤族だったのだ。

「転勤は20回、引っ越しは15回しました」

「公務員の転勤は直前になって本人に告げられるものなのです。2週間くらい前に突然、東京から福岡へ転勤を命じられることもありました」

引っ越し当日まで荷造りや準備などで忙殺され、当日は夜まで掛かって荷物をトラックに積み込み、そこから自分のクルマを運転して、東京から福岡まで家族で向かったこともあった。そんなことを15回も繰り返したというのだから大変さが容易に想像できる。

引っ越しは大変だっただろうが、実は西山さんは長距離運転は苦ではないのだ。苦ではないどころか、好きなのである。

ニューギャランハードトップ2000GSⅡで子供と絹恵さんを乗せて日光へ旅行した時の写真を見せてもらった。

「上高地に行ったのも良かったですね」

単身赴任していた時は茨城や東京などから大阪に残した家族のもとにラムダでちょくちょく運転して帰ってきていた。

定年退職してからは時間ができたのでそれに拍車が掛かり、数日間から一週間ぐらいのグランドツーリングに出ることもある。

先々月は、愛知県で行われたヒストリックカーイベントに参加し、その行き帰りで友人や知人を訪ねて来た。

昨年は埼玉県に住む長女と東京都に住む長男をそれぞれ訪ね、合計4人の孫にも会ってきた。途中で寄り道もしてきた。

「クルマの旅は、自由に行動できるからいいですね」

飛行機や鉄道、バスなどの公共交通機関に乗ってしまうと、それらの時刻表に従わなければならなくなってくる。訪ねてみたら予想以上に素晴らしかったので滞在を延ばしたり、反対に先を急いだりして柔軟に行動できる。クルマだったら主体的に動ける。気ままに行動できる自由がある。全面的に同感してしまう。西山さんのように時間に余裕がある人にこそ、クルマで旅する自由を満喫してもらいたいと強く思う。

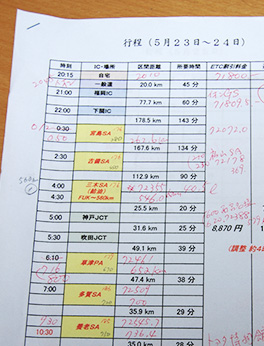

とは言っても、西山さんはクルマで旅に出る時に詳細な行程表を作成してから出掛けている。見せてもらったが、実にキメ細かい。

自由気ままな旅と詳細な行程表は矛盾するようだが、すべてを自らが決していくということではまったく矛盾しない。

「これを作っている時も楽しいんですよ」

本当にうれしそうだ。

西山さんのラムダは、前回の車検でファンベルトを交換し、キャブレターと点火時期を調整したので調子がいい。

「今は、セルモーターがちょっと心配ですかね」

西山さんは、引っ越した先ではまず最初にクルマの電装品整備業者とラジエーター修理業者を探すことにしている。

「自分でできる修理は自分でやることにしていますが、やってみてダメだったら専門の業者に頼めばいいじゃないかと考えています」

ヘッドライトやドアロックのリモコン以外にも、西山さんは多くを自分で手当てしている。エンジンルーム内のヘッドライトウオッシャータンクは他社の大型SUV用のものをインターネットオークションで購入し、一部を切ってプラスチック板を接合して大きさを調整した上で取り付けてある。

傷んだリアシェルフはホームセンターでビニールレザーシートを買ってきて、寸法を測って切って貼り付け作り直した。

オリジナル部品が入手できなければ、それにこだわることなく誂えてしまうこともある。Galant Λと刺繍を織り込んだフロアマットや日光の照り返しを防ぐためのダッシュボードの上に敷く黒いカバーなどがそうだ。

西山さんは、何でもまずは自分でやってみる人なのである。必要以上にオリジナルにこだわらない姿勢に僕は大いに共感した。運転してどこかに行くことも自分で手入れすることもどちらも西山さんにとって大切なことで、それこそがラムダを愛して乗り続けることに他ならないからだ。

「自分で直したり、調整したりしたいから、それができない最近のクルマには興味ありません。このクルマが自分にとって最後のクルマになるのではないでしょうか」

ラムダは西山さんにとって長距離移動手段であると同時に、レストアを楽しむ対象でもある。定年後の方がラムダに接する時間は順当に増えたという。走らせて、手入れして両方楽しんでいる。なんて幸せなカーライフなのだろう。クルマ好きならば、誰もが羨むに違いない。

西山さんによれば、ラムダ・スーパーツーリング2600は高価格と高額な税金が課せられていたがゆえに、わずか約600台しか売れなかった貴重なクルマだ。素晴らしいセカンドライフを送っている西山さんにこそふさわしい。