※お客様より了承を頂戴し、ナンバープレートを隠さず掲載させて頂いております。

三菱ランサーEX1800ターボGTを新車から30年15万km乗り続けているという見知らぬ男性からEメールをもらった。

ランサーEX1800ターボGTと言えば、“ランタボ”ではないか。

最近でこそ、あまり見掛けることがなくなってしまったが、カクカクッとしたコンパクトなボディにパワフルなターボエンジンを搭載した姿は大いに魅力的で、知り合いにも乗っている人が何人もいた。

ランタボは、初代ランサーの軽量コンパクトでよく走るという資質を受け継ぎながら、その後のランサーエボリューションが10世代にも渡る歴史を築く礎にもなった、三菱のスポーツモデルの中でも記念碑的な一台である。

Eメールには、先日、偶然にもランタボの開発者だった三田村樂三さんという方と知り合う機会があり、それがキッカケで僕にEメールを送ろうと思うようになったと書いてある。

購入した時は、まさか30年も乗り続けるなんて思ってみなかったが、「こうして乗り続けることができるのも“いろいろな方々のご協力があってこそ”と思っております」ということだそうだ。

また、18歳で運転免許を取得してから、ランサーと名の付くクルマしか所有したことはなく、このランタボが3台目になるとも書いてあった。年齢は61歳。

ランサーしか持ったことがなく、3台目を30年も持っているなんて、筋金入りのランサーファンであるに違いない。さっそく返信をして、伺うことにした。三田村さんにも同席をお願いしてみると返信にあった。

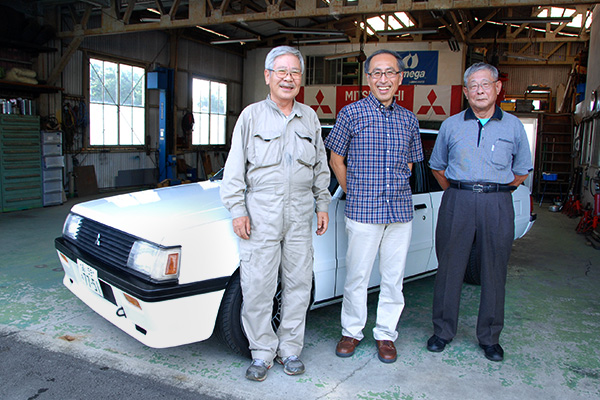

35℃近くの暑さの土曜日、山野直人さんの都内のご自宅を訪ねた。通りに面した家の車庫に白いランタボが停まっているのが見えた。

近付いていくと、男性がふたり乗っていた。山野さんと三田村さんに間違いない。ドアが開いてふたりが降りてきたところを見計らって挨拶した。

三田村樂三さんはランサーEX開発当時のプロジェクトマネージャーだった。三菱自動車工業の取締役乗用車技術センター所長も歴任され、現在79歳。

山野さんが三田村さんに会ったのは今年の6月のことだった。近くの大型スーパーマーケットに買い物に出掛けた際に、駐車場の中で駐車スペースを探して場内を行ったり来たりしているところに、三田村さんと出くわしたのだった。

「“ご先祖様の亡霊が来たな”って思いましたよ。ハハハッ」

三田村さんもよく買い物する店だったが、ランタボを見掛けるのは初めてのことだった。

「珍しいですなぁ」

ようやくスペースを見付けて駐車した山野さんに三田村さんが声を掛けた。ランサーEXの開発者だったことを告げると、山野さんは驚いた。

「ホンット、びっくりしましたね」

山野さんは、まるで昨日のことのように出会いに感激している。三田村さんは寡黙だ。

「おふたりをホリエ自動車にお連れしたい。堀江社長には連絡してあります」

ランタボの後席に乗せてもらって、助手席の三田村さんとともに向かった。まずは、最初のランサーについて聞いてみた。

大学を卒業して勤めた会社の月給9万円にほとんど手を付けずに貯めた100万円で中古の初代ランサーを買った。クルマは70万円だったが、ロールバーを組み込んだり、強化型のサスペンションキットを組み込んだりして、学生が主催するダートトライアルの競技会にも出場して4位に入ったことがある。

結婚を機に、ランサーEXターボに買い替え、それを2年後によりパワフルなインタークーラー付きのランタボが発売されたために、すぐに買い替えた。

「インタークーラー付きが出ちゃって、エッヘヘ」

山野さんには笑いが絶えず、朗らかな人だ。

30年間に大きなトラブルは3回あった。納車10日目頃に、インテークマニホールドに入っていた“ス”からシリンダー内に水が入り、エンジンが掛からなくなった。

タイミングベルトが切れて、スーパーマーケットの駐車場で動けなくなったことも1回あった。

ホリエ自動車の堀江實社長は、山野さんがEメールに書いていた“ご協力のあったいろんな方々”のひとりだ。

ホリエ自動車は、レーシングガレージとして有名だ。1980年代から90年代に掛けて行われていた三菱ミラージュのワンメイクレースのマシンメインテナンスを請け負っていたことなどをはじめとして、パジェロでのパリ・ダカールやファラオなどのラリーなども含めた三菱自動車のモータースポーツ活動とも縁が深い。

山野さんが1999年にランタボのエンジンのメタルが焼き付いてしまった時に修理を依頼し、完璧に直してくれた。だから、こうして今まで乗り続けることができているのだ。

「乗り続けようかどうか悩みましたね」

15年前のある日、東京の環状七号線を走っている時に、カンカンカンという異音が聞こえてきた。帰宅してエンジンフードを開け、耳を傾けてみたけれども、どこから聞こえてくるのかわからなかった。

「でも、本能的に“これはヤバい”と感じて、すぐに三菱のディーラーに持っていきました」

山野さんがランタボを購入したディーラーだ。

「でも、そこで邪険に扱われてしまったので、修理を依頼するのは止めました。その時のディーラーの対応が、私がランタボを15年も乗り継いだことに理解がないように私には受け取れたのです」

ランタボ仲間のアドバイスなどもあって、ホリエ自動車に相談してみることにした。

堀江社長は山野さんに次のように伝えた。

「ランタボのエンジンというのは、ファインチューニングを施せば、もっとシャープに吹き上がって、パワーも出るものなのです」

それを聞いた山野さんは、サイレントシャフトの焼き付きの修理だけでなく、堀江社長の言うファインチューニングも一緒に依頼することにした。

クランクシャフトのダイナミックバランス、コンロッドやピストンの重量バランスなどを取り直し、可動部分のクリアランスも整えた。見積もり総額は約50万円だったが、その通りに頼んだ。

「まったく別物のようなエンジンになって感激しました。今まで乗り続けていられるのも、あの時に堀江さんに直してもらったおかげです」

しかし、法定点検や車検などは同じ三菱のディーラーに依頼している。もし僕だったら邪険にされたディーラーになど二度と行くつもりにならないが、山野さんは違った。

「特に、気になりませんでしたね。ナカザキさんというメカニックがその時以来、よく見てくれていました。ご自分でもランタボに乗っておられたのでランタボ乗りの気持ちをわかってくれたのかもしれません」

しばらくして、ナカザキさんは別のディーラーに異動してしまった。

「でも、それ以降は“ランタボが好きなので三菱ディーラーに入りました”とか、“ランタボが好き”というスタッフが必ずひとりはいて、よく面倒を見てもらっています」

通い続けて良かったのである。

「今は、ホンットに感謝していますよ」

ランタボは山野さんの運転で世田谷区の狭い通りを抜けていく。対向車と擦れ違う時に、最近はこのぐらいのサイズのコンパクトな4ドアセダンが少なくなってしまったことを痛感する。

しばらく走って、ホリエ自動車到着。他にも同じような修理をたくさんこなしていたからなのだろう、堀江社長はこのランタボのことを憶えていないという。しかし、修理内容はよく憶えていた。

「このエンジンには4気筒エンジン特有の振動を打ち消すためのサイレントシャフトが組み込まれているのですが、それの潤滑が行き届かなくて焼き付いていました。このクルマだけじゃありませんでしたよ」

サイレントシャフトという名前は懐かしい。クランクシャフトの2倍の速さでサイレントシャフトを回転させることによって、そのマス効果で総体としてのエンジンの振動を抑えることを狙いとしている。

たしか、後にポルシェが三菱自動車から特許を取得して当時の944というスポーツカーに搭載したという画期的な技術だ。

「ウチの工場では、オイルが吹き出してくる穴をリューターで拡げて、オイルの流れを良くしてやることで解決していました」

エンジンのクランクシャフトの2倍の速度といったら、大変な速さと質量の負担がシャフトに掛かってくる。それを潤滑し、冷却するオイルの役割もとても大きくなる。

「ハァ〜、ハァ〜。そうなんですかぁ」

山野さんは先生の教えに素直に耳を傾ける小学生のように相槌を打ちながら堀江社長の説明を聞いている。

「しばらくしてからですけれども、ウチで新車のランタボをバラしたことがあるんですけれども、サイレントシャフトの穴は拡大され、改良されていましたよ」

サイレントシャフトと聞いて、三田村さんも口を開いた。

「サイレントシャフトというのは、当時の三菱自動車のお家の事情から生まれてきたようなものでしてね」

お家の事情、ですか?

「お家の事情というのは、サイレントシャフトはV6エンジンを製造するかどうか悩んでいたから生まれてきたという背景があるのです」

ええっ!?

一同、三田村さんの言葉に固唾を呑んだ。

「ええ。サイレントシャフトは、後に社長となる中村裕一さんを筆頭とする京都の技術陣が頑張ってまとめあげたものです」

三田村さんの解説は滑らかで、とてもわかりやすい。

「4気筒でも6気筒に負けないパワーと静粛性を出せないものか、と考え出したのが始まりです」

それが、お家の事情とどう関係するのでしょうか?

「トヨタも日産もパワーと静粛性に優れるV6エンジンを手掛けていました。三菱もそれらに負けずにV6エンジンを造りたかったのですが、そのためには新たな設備投資が必要になりますね」

おっしゃる通りだ。

「三菱重工として、今後の経営の重点を自動車に置いていくのか、それとも船舶なのか、はたまた他のもので行くのか決め兼ねていた時でしたからね」

V6エンジン製造のような大型の設備投資が検討されたのは、三菱自動車工業の前身である三菱重工自動車事業本部まで遡るのである。ちなみに、のちに三菱のクルマにV6エンジンが載るのは1986年のことで、デボネアVに搭載された。

「ハァ〜、ハァ〜。そういうことがあったんですかぁ」

山野さんは、また大感激。

「開発者だった方から当時のお話を直接にうかがえるなんて滅多にあることではないので、ホンットにありがたいことですよ」

まったくその通りだ。

「そんな事情からV6エンジン投入は日産の後になりましたが、サイレントシャフトのおかげで(6気筒に負けない)パワーと静粛性を持つ4気筒エンジンができました。ベストなソリューションだったと思っています」

三田村さんはラリーアートの社長も務められていたことがあるから、堀江社長と共通の知り合いも多く、むしろ、今まで出会っていなかったのが不思議なくらい近い領域で仕事をされていた。だから、いろいろな話が出てきて盛り上がる。

「ハァ〜、ハァ〜。そういうことがあったんですかぁ」

そのたびに、山野さんは感心し、感激の声を挙げる。山野さんはランタボのトランクフードを開けた。

「ホンットに、これが助かるんですよ」

トランクフードのステーが最近のクルマと違って細いヒンジタイプになっているので場所を取らず、空間を有効に活用できるようになっているところを山野さんは三田村さんに報告していた。

堀江社長もランタボに触れるのは久しぶりのことなので目を細めている。チューナーとして開発設計のコンセプトを三田村さんに訊ね、三田村さんは当時を思い出しながらそれに答えている。開発者、チューナー、持ち主。それぞれの立場から話は尽きない。

三田村さんと堀江社長から繰り出されるエピソードは話の筋から外れた“脱線”ではなくて、すべてがどこかでランタボに関係している貴重な歴史的な証言ばかりだった。

こんな貴重な話が伺える機会を授けてくれたのは、山野さんがランタボを愛着を持って乗り続けたおかげだろう。

その山野さんは、「ホンット、びっくりしましたね」と、さっきからもう10回以上は口にしているフレーズを繰り返している。つまり、偶然の出会いに限りなく感謝しているのである。そのお礼参りに同行させてもらったことを僕もまた感謝したい。