2020.01.27

愛知県

まるで”機関維持活動”ですね

野口雄一郎さんと三菱ギャラン・シグマ2000GSRターボ(1982年型)

010

05,000

80年代の三菱を代表するセダン

子供の頃に乗せられていたクルマというのは案外心のどこかに影響を及ぼしているもので、筆者も運転免許を取ってすぐにその後継モデルを買ったことがある。

後継モデルではなく、自分が生まれる前から6歳まで両親が乗っていたのと同じモデルを手に入れ、さらには関係するモデルも集めている人を紹介された。

北陸で1982年型の三菱ギャラン・シグマ2000GSRターボを10年5,000km乗り続けている野口雄一郎さん(34歳)がその人だ。

シグマを見るのは久しぶりだ。ウエストラインやフロントグリルの形など、離れたところから見てもシグマだとわかる特徴的なかたちをしている。

80年代の三菱自動車を代表するベストセラーの1台であり、ターボエンジンや各種の電子制御デバイスなど、のちの三菱各車を特徴付けていくハイテク技術が装備されている。

野口さんのシグマは37年前に造られたのにもかかわらず、とても状態が良い。走行わずか4万3000kmという距離計の数字が物語っている通りだ。

それにしても、野口さんは自分の年齢よりも古い年式のシグマを、なぜ若い頃から10年間も乗り続けているのだろうか?

「好きだからですね。子供の頃に家にシグマがあって、その記憶がずっと残っていました」

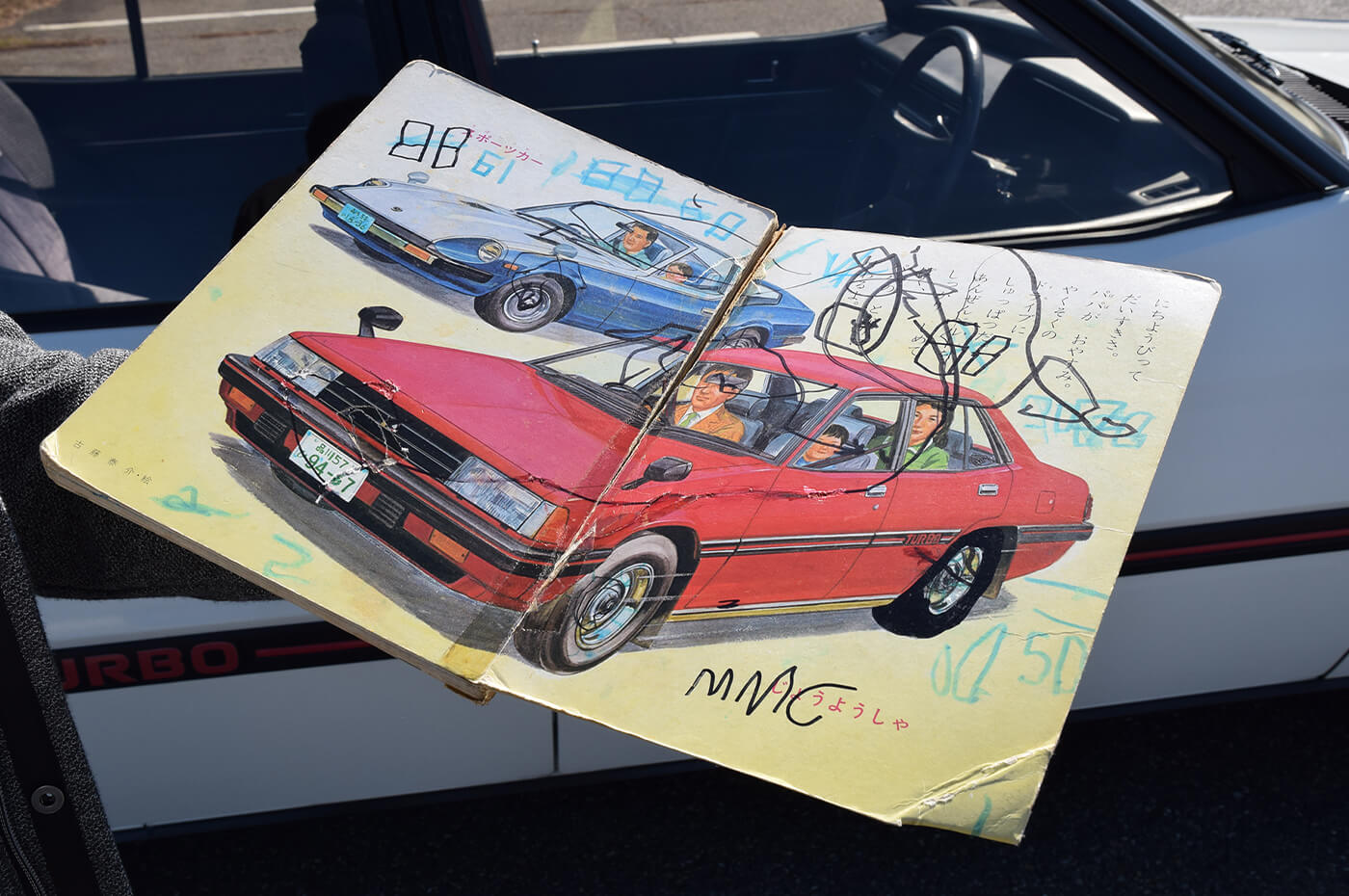

取り出して見せてくれたのは、「小学館の育児絵本 じどうしゃ 1才~3才用」という幼児用の絵本。背表紙がガムテープで補強されている。

「これを見て下さい」

表紙をめくった見開きページに“じょうようしゃ”と大きく描かれているのは、赤いギャラン・シグマだ。小さかった野口さんが買ってもらい、背表紙が剥がれ掛かるほど読み込んでいた。黒いマジックペンで“MMC”と書き込んだのも小さな頃の野口さんだ。

「これがウチのシグマですよ。僕が生まれる前から6歳までウチにありました」

何かの紙袋を持った野口少年がシグマの前に立っている、その頃のスナップ写真をスマートフォンで複写して今でも持っている。

ゲームと同じVR-4

原体験ともいえる子供の頃のシグマとの思い出を大切にし、同じボディカラー、同じグレードの同じクルマを手に入れて維持している。

通勤や買い物など日常的な用途に用いるクルマは他に持っていて、シグマは自分のために所有している。

「“維持するために持っている”と言えてしまうかもしれませんね」

落ち着いていて、穏やかな口調だけれども、内容からは強い意志が伺えてくる。

「シグマは希少な存在になっていて、誰も保護や保存をしようとしませんから、僕と弟でやっています」

希少になっているのはシグマだけでなく、同じようにギャラン系統のセダンを集め、少しずつレストアしている。その数、全部で5台。複数のガレージを借りて、分散して保管している。

この日は休日だったので、弟の瑛二さんがガレージのひとつにいるはずだというから、シグマで向かった。

助手席に乗せてもらうと、とても37年前のクルマとは思えないほど、シッカリとしている。異音や雑音のようなものも聞こえてこず、ソファのようなシートも包まれるようで、とても快適だ。

デジタル表示のスピードメーターやタコメーターなど、新しいドライバーインターフェイスを実現しようという意欲が垣間見える。

ちょうど、瑛二さんがガレージからシグマ・ハードトップを出そうとしているところだった。時々やって来て、エンジンを掛け、換気して空気を入れ替え、不具合が起きていないかクルマの各部分を確認する。それを、5台分行なっている。

「まるで“機関維持活動”ですね。人間の身体と同じですよ。いつでも走り出せるように、日頃からコンディションを整えておかないと」

5台は、この2台の他に、シグマ20Eエグゼクティブという珍しい法人向けグレードの1台があり、ギャランVR-4、前輪駆動版のギャランヴィエントなどだ。

「5台それぞれに魅力があります」

ギャランVR-4は、中学生の時にゲームの「グランツーリスモ」を楽しんでいた時のクルマとまったく同じ設定のものだ。

「ロアンヌレッドのボディカラー、V6ツインターボエンジンに4輪駆動、5速MTという組み合わせの1台は、今ではまず見付からないでしょう」

腕利きの部品商

2004年にシグマ・ハードトップを入手したことが始まりだった。エクステリアデザインやデジタル表示のメーター、5速MTによるスポーティな走行性能など、それまでの4ドアセダンにはない特別感に惹かれた。

整備の多くは、古い三菱車に精通している富山県射水市の石井モータースの国奥一博さんに依頼している。国奥さんはディーラーのメカニック経験を持ち、自身でも昔の三菱車を複数所有しているので頼りにしている。

古いクルマを修復、維持するためにはパーツの確保が課題となる。野口さんは、新品、中古、インターネットオークション、アメリカのパーツ業者などから入手している。

「自分でも探しますが、パーツを探し出してきてくれる部品商の業者さんが腕利きなので頼もしいです」

すぐに必要でなくても、希少なパーツだったら確保するようにしている。自分が使わなくても、必要としている仲間に融通するからだ。シグマのトランクやガレージには、そうしたパーツがたくさん収められていた。

希少となった三菱のセダンを買い始め、情報収集を行いながら、同世代のクルマ好きたちと集まるようにもなっていった。

「80年代から90年代に掛けての、わりと地味目な日本車好きの集まりです」

野口さんのことが知られていくと、今度はクルマの方から集まってくるようにもなった。

「今年も1台引き合いがありましたが、お断りしました」

5台をオリジナル状態に修復し、維持することが目的だから、手を広げ過ぎてもいけないからだ。まず、今ある5台を仕上げ、もっと走らせることが先だという判断だ。

「二人で5台持っていても乗り切れないので、将来的には修復が完了したものは誰かに譲るなどして、手元に置いておく台数は減らしていくことも検討しています」

5台は兄弟の楽しみのために集められ、修復と維持が行われている。

「自己満足のようなものですよ」

そう謙遜するけれども、15年間も続けているのだ。献身的な姿勢と想いの深さには頭が下がってしまう。

「冬は過酷なので、これから春まで“冬眠”に入ります」

道路に撒かれた融雪剤がボディの腐食を進めるからだ。